欢迎光临中国崇阳网!今天是:

中元祭:从千年习俗到文明新风

来源:崇阳县融媒体中心 日期:2025/9/8 11:31:20

字体:

分享到:

农历七月半中元节,在崇阳素有“思亲节”、“ 追祖节”之称,承载着当地延续千年的祭祖传统。

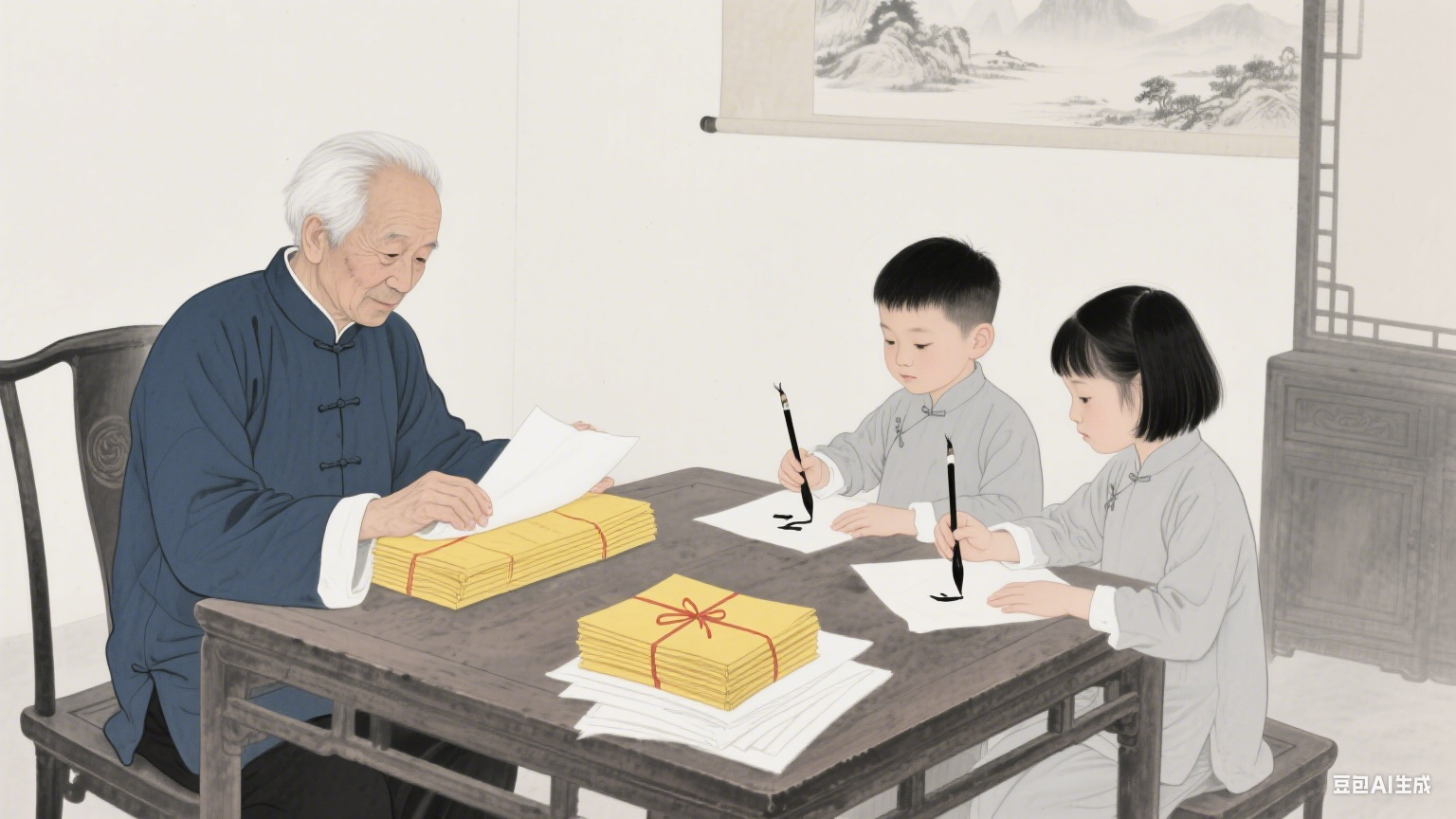

在崇阳,过中元节讲究“烧袱”祭祖,分“老包”与“新包袱”:先人去世一年以上的“老包”需在七月十四焚烧,新丧未满一年的“新包袱”则提前一日祭奠。

包袱外用白纸封装,内装黄色火纸。包装上要严格按照“故显考/妣”的称谓规范书写,落款则需注明“孝子/孝孙敬化”。

同时,还有一种名为“叫饭”的仪式要从七月十二持续至十四。

在古时候,百姓们十分重视这一仪式。首先每家每户都会在堂屋的八仙桌上摆上青茶果品,然后家中的长者会站在门外喊出对先人的称呼,迎接先人“归家”。

晚辈则会在准备餐食时,为先人“归家”做好准备:在碗里盛上半碗米饭后,把筷子放在碗上,并且南瓜、豆角、辣椒绝不上桌,因为在传统习俗里这些食材象征先人的“五脏六腑”。

家里有条件的,还会备上好酒好肉,只期盼先人在“归家”的这几日“感受”得到家的温暖和后人的牵挂。

如今,这份厚重的思念正以更文明的方式延续。

在中元节前夕,新时代文明实践所的志愿者们充分运用线上线下的渠道,向群众宣传中元节文明祭扫:他们走街串巷发放《文明祭祀倡议书》,同时通过微信群扩大宣传,让鲜花祭扫、音乐祭祀成为新风尚;

这些变化既保留了“慎终追远”的文化内核,又消除了传统祭扫带来的火灾隐患与环境污染。

从烧纸祭扫到鲜花祭扫、音乐祭扫,从“叫饭”仪式到家庭追思会,崇阳中元节的演变印证着“厚养薄葬”的传统美德与现代文明的深度融合。不仅让千年习俗在守护绿水青山中焕发新生,也让中元哀思始终饱含文明温度。

文/图:胡仕涵

一审:胡仕涵

二审:黄益民 熊晓辉

三审:全宗海