点进来看4.36亿年前的“社恐“长啥样→

想象一下,在4.36亿年前寂静的志留纪海洋底部,一群看似“钉”在海底、无法移动的小贝壳,竟然像经验丰富的空间排列师一样,彼此间保持着精准的距离,组成一幅井然有序的“棋盘”图案。

更不可思议的是,它们维持这份“社交距离”的秘诀,竟然藏在一身细密的“毛发”里。

贵州深山的远古发现

在贵州桐梓、仁怀的群山之中,中国科学院南京地质古生物研究所研究员黄冰与中国科学院院士、南京古生物所研究员戎嘉余在这里发现了一类名为遮隐核螺贝(Nucleospira calypta)的无窗贝类腕足动物化石居群。

腕足动物是一类生活在海洋中的具有贝壳的动物,虽然外形和双壳类动物(如蛤蜊、牡蛎等)非常相似,但两者有着本质的区别。腕足动物具有背腹对称性,这意味着它们的两片壳在形态和功能上是不相等的;而双壳类动物具有左右对称性,这意味着它们的两片壳(左壳和右壳)在形态上通常是镜像对称或非常接近的,大小和形状基本相等。

腕足动物的化石(图片来源:Digital Atlas of Ancient Life)

腕足动物曾经在古生代海洋中极为繁盛,然而在约2.5亿年前的二叠纪末大灭绝中遭受巨大打击,后经多次大灭绝后逐渐衰退,现生种类仅约300种,如今在海洋中已经很难见到它们的身影。

而这次发现腕足动物化石格外珍贵——它们是原位埋藏的!这意味着它们几乎完美保留了生命最后一刻的姿态和相对位置,如同一幅凝固了4.36亿年时光的生态快照,为科学家窥探远古生物群落的真实生活状态打开了独一无二的窗口。

化石保存的奇迹

一般来说,像毛发、羽毛这类柔软精细的结构,在漫长的地质岁月中极难保存,尤其是在寒武纪之后的海洋生物软体构造化石里更是凤毛麟角。然而,这次贵州的化石却带来了双重惊喜:不仅保留了腕足动物本身,更极其罕见地保存了它们外套膜边缘生长的“刚毛”结构!

刚毛是什么?你可以理解为这些腕足动物从贝壳边缘“长”出来的、细长而柔韧的“毛发”。它们直径仅有约20微米(相当于人类头发直径的1/3—1/4左右),在化石中能保存下来堪称奇迹。

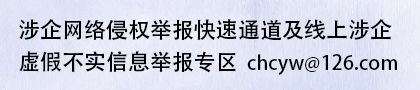

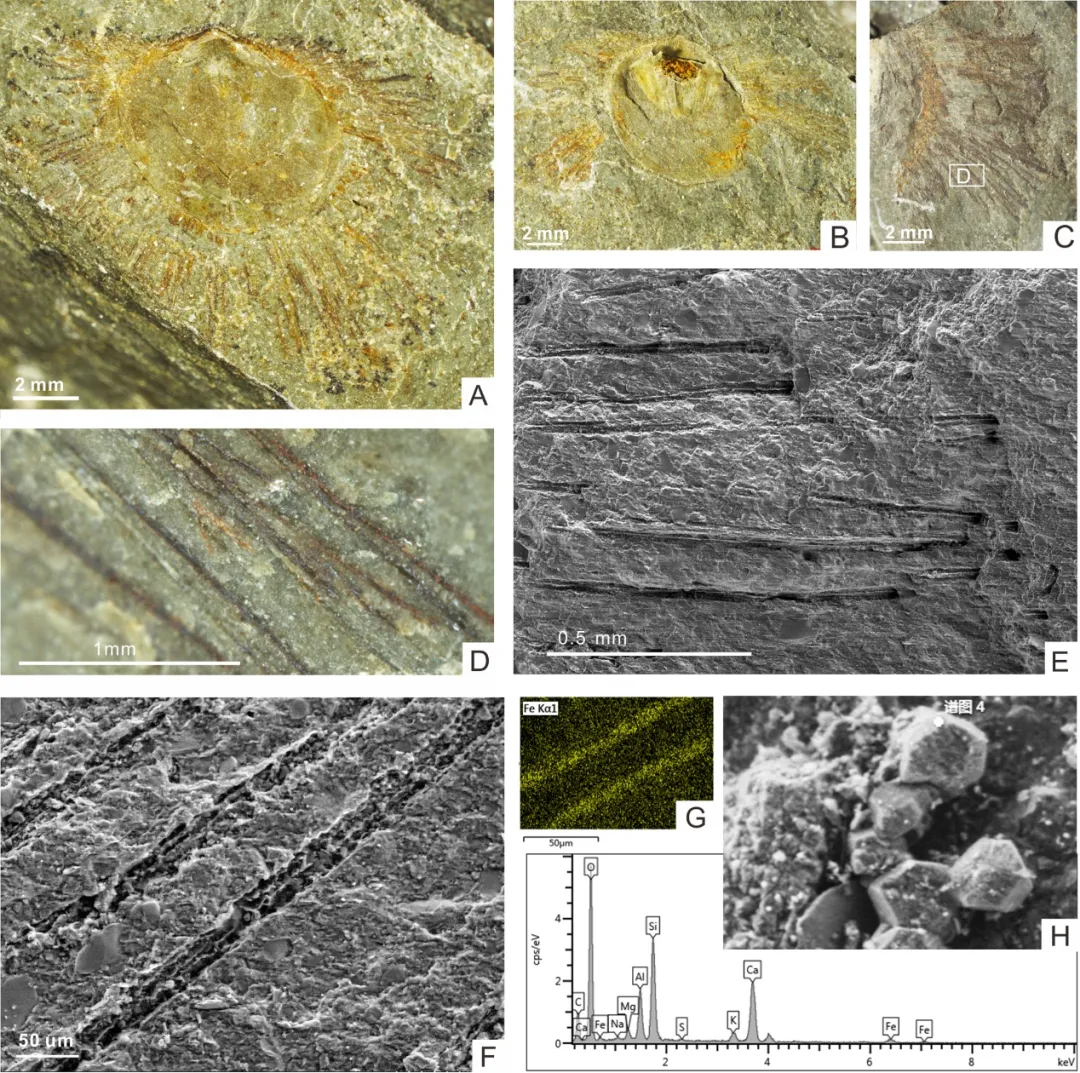

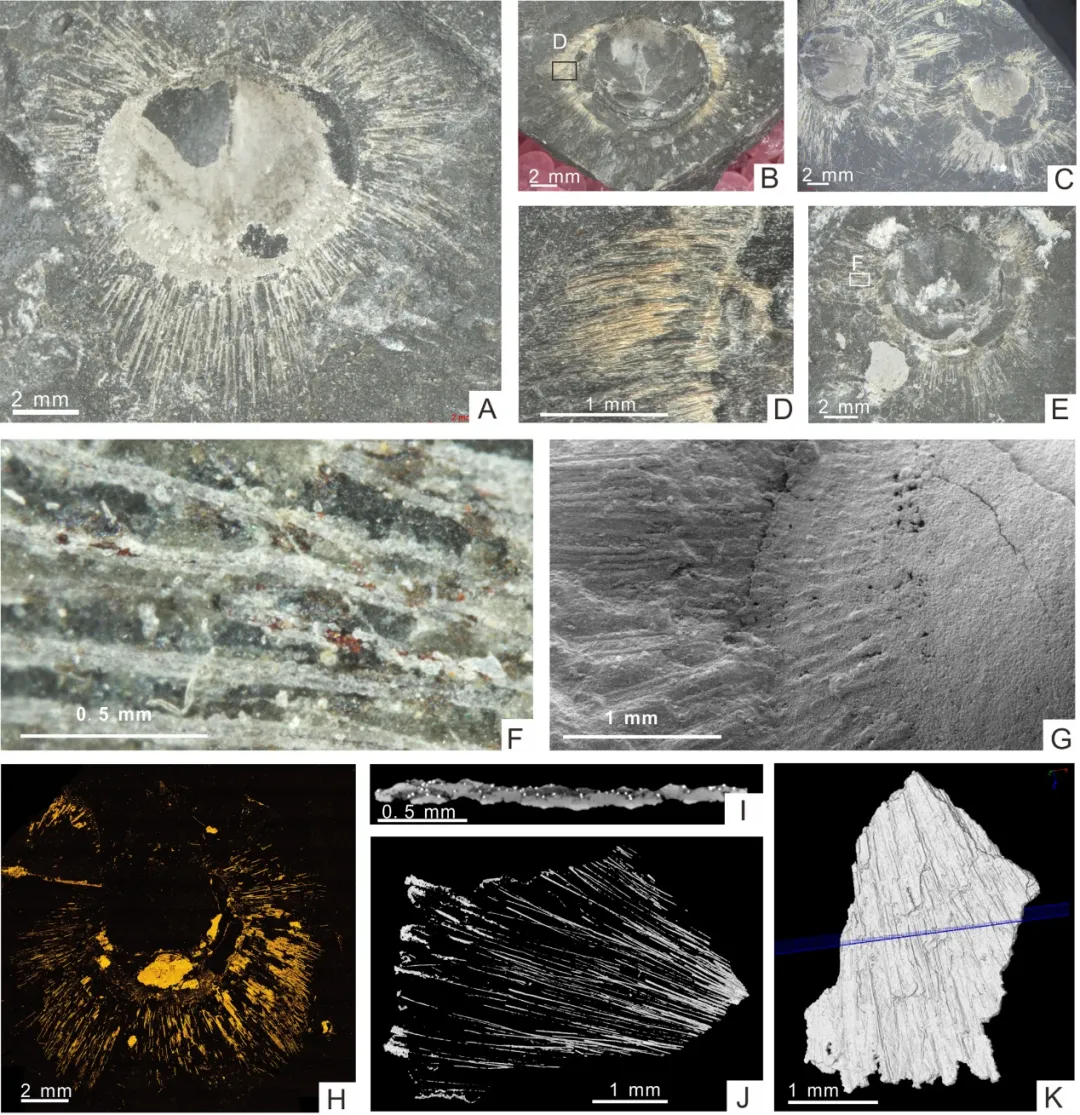

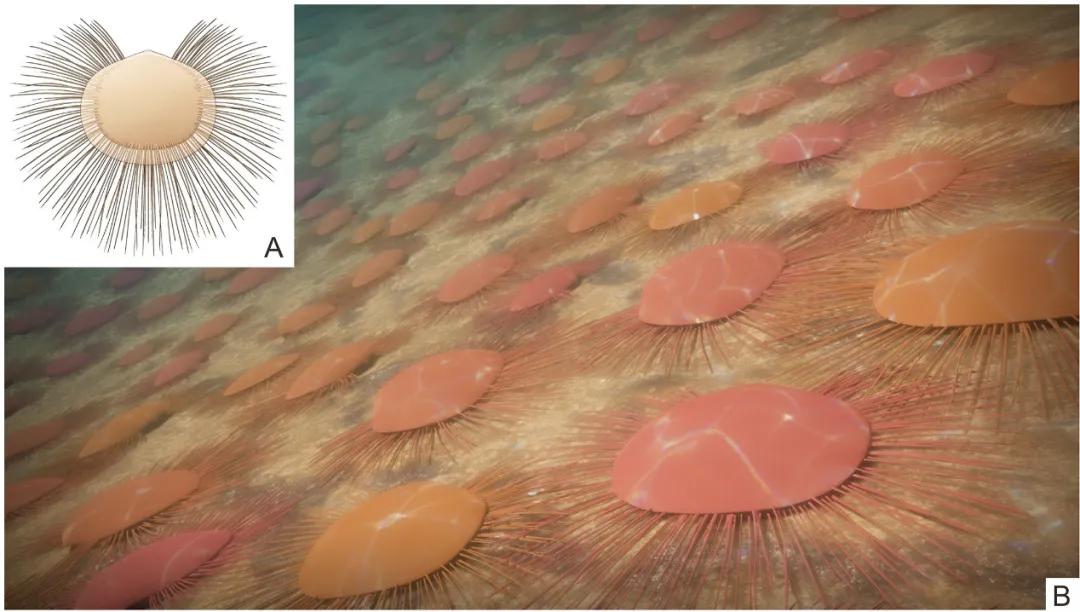

遮隐核螺贝及其由氧化铁保存的刚毛 A-D:腹壳内模及局部放大示刚毛 E-H:扫描电镜与能谱分析图 (图片来源:参考文献[1]) 研究团队通过扫描电镜(SEM)观察超微细节,X射线荧光光谱(XRF)分析元素组成,显微CT(Micro-CT)进行三维立体重建,将这些微米级的刚毛形态清晰地复原出来。 借助仪器分析,他们破解了其保存之谜:原来,在远古缺氧的海底环境中,这些刚毛首先在缺氧环境下仿佛经历了一场自然的“矿化置换”手术,其原本的有机成分被微生物和化学反应一点点替换成了黄铁矿;随后,在弱酸性的沉积条件下,又被钙质外壳像琥珀一样包裹起来,阻止压实与氧化。这种双重保护机制,使得刚毛即使经历了亿万年的地质变迁,其微观形态依然得以完整留存(下图中F),为后续研究提供了坚实的物质基础。 遮隐核螺贝保存于矿化层下的刚毛形态(A-F),及其显微结构(F-H)与显微CT三维重建(I-K)(图片来源:参考文献[1]) 棋盘阵型的奥秘 拥有了保存完好的化石个体和罕见的刚毛证据,研究团队将目光投向了整个居群的空间格局——这些化石真的是随意散落在海底的吗? 利用空间点格局分析的专业工具——最近邻分析(NNA) 和泰森多边形(Thiessen polygons)等方法,研究人员对化石的分布进行了“解码”。结果令人惊讶:这些腕足动物的分布并非随机杂乱!数据显示,它们呈现出了统计学上显著的、类似棋盘状的非随机、均匀分布模式(下图中E)。就像下棋时精心摆放的棋子,个体之间保持着一种微妙的、相对均等的间距。 遮隐核螺贝的原位埋藏化石居群及其XRF分析元素分布(A-D),其空间分布的泰森多边形分析(E),以及另一小型集群实例(F) (图片来源:参考文献[1]) 而这种精准的“排兵布阵”是如何实现的?奥秘就藏在那些纤细的刚毛里。 研究人员分析化石排布,发现了一个关键的定量关系:化石居群中个体之间的平均距离,恰好是它们保存完好的刚毛长度的1.5—2倍,这绝非巧合。 遮隐核螺贝的基于化石标本复原的单个个体及其边缘的刚毛(A),及居群生活状态的生态复原图(B) (图片来源:参考文献[1]) 虽然腕足动物通常被认为是固着在海底生活的,但遮隐核螺贝拥有光滑的盘状外壳,且没有肉茎(一种常见的固着器官)。这意味着它们并非完全“焊死”在海底。微弱的洋流,或者它们自身极其缓慢的蠕动(类似现代藤壶的微调),都可能使它们发生毫米级的微小滑动。 当两个个体靠得太近时,它们身体边缘伸展的刚毛就会发生接触。这种持续的、令它们“不适”的物理接触,经过长时间的累积效应,就形成了一种无形的排斥力,就像是“社恐”人士面对过度亲近的本能规避。最终,这会促使位置过近的个体发生极其缓慢的位移,直到彼此间的刚毛刚好不再“纠缠”为止。 整个居群通过这种缓慢而持续的微调,最终达到了一个个体间互不干扰、空间利用最优化的稳定状态,形成了令人惊叹的“棋盘”阵型。 结语 贵州深山化石宝库中的这份4.36亿年前的“社交距离”调控术,不仅刷新了我们对古生代海洋生态系统复杂性的认知,也展现了生命演化中无处不在的智慧与精妙。在生命演化的宏大叙事中,那些看似微小、不起眼的形态特征(如几微米粗的刚毛),可能蕴含着极其重要的生态功能,甚至深刻影响着生物居群甚至群落的格局与命运。 下一次当你看到贝壳,或许可以想象一下,在那远古的海底,它们或许也曾用纤细的“毛发”,丈量着彼此的世界,谱写着生存的秩序。 参考文献: [1] Huang Bing*Rong Jiayu. 2025. Ancient seabed checkerboard: How setae shaped spatial distributions of Silurian brachiopods. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). https://doi.org/10.1073/pnas.2509354122.

- 崇阳县人民政府关于防空警报试鸣的公告

- 崇阳县2025年人才引进(第二批)拟录用实习...

- 崇阳县事业单位2025年公开招聘综合成绩公告

- 关于崇阳县雲峰茶叶有限公司茶叶设备采购项目的...

- 崇阳县2025年人才引进(第二批)公开比选成...

- 湖北省崇阳县2025年人才引进(第二批)公开...

- 县人民政府关于禁止电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕捞...

- 崇阳县事业单位2025年公开招聘面试公告

- 湖北省崇阳县2025年人才引进(第二批)公告

- 崇阳县2024年人才引进拟录用实习人员补充公...