失去四肢13年后,这项技术让他重新找回“动手”的感觉

电脑屏幕上,一场赛车游戏正在激烈进行。坐在屏幕前的是一位特殊的玩家——13年前,他因一场高压电事故而失去了四肢。

几个月前的一场手术为他的生活带来了重大转折。如今,他已经可以像正常人一样打字、发短信、玩电脑游戏,操作的速度正和普通人的速度越来越接近。帮助这位经历重大事故的男子重建与世界连接的,正是一项革命性的技术:脑机接口。

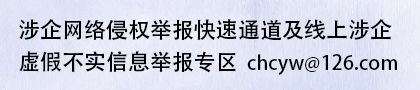

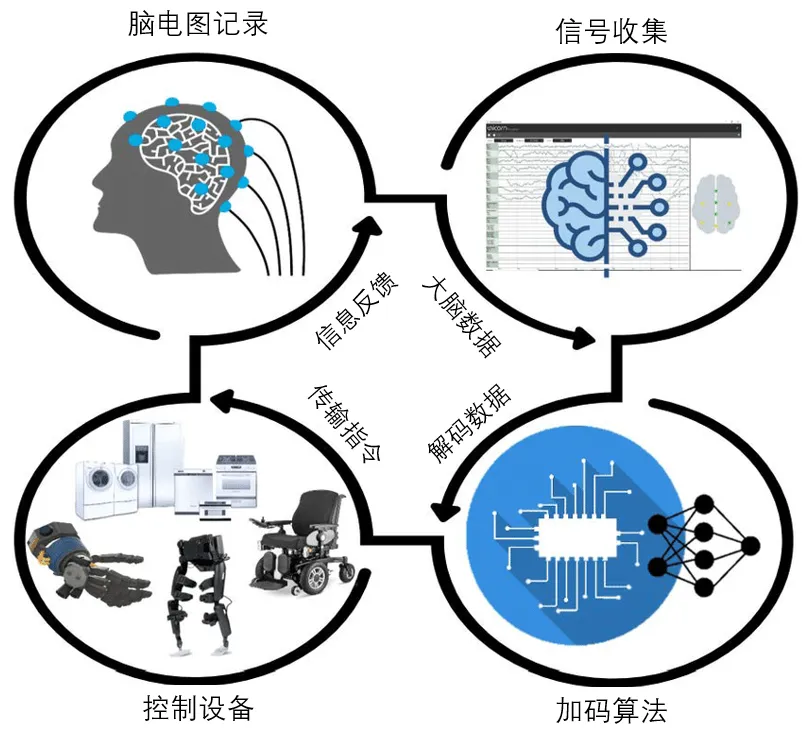

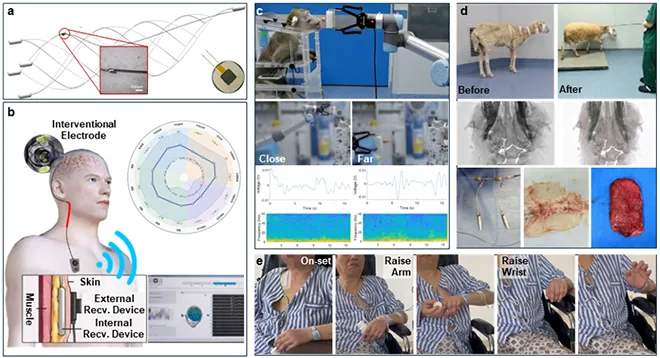

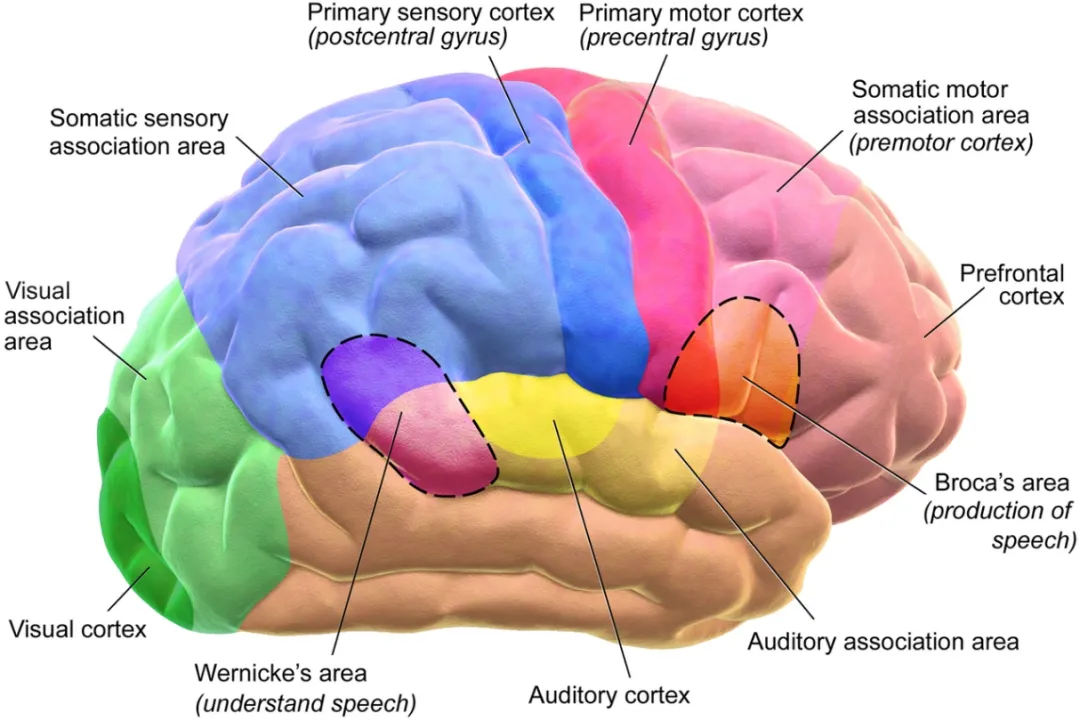

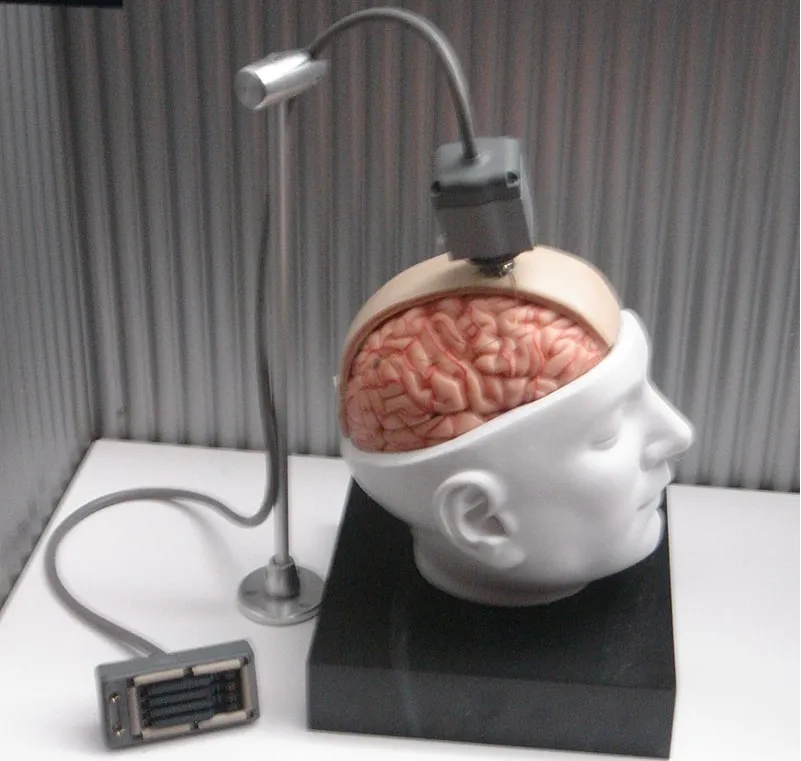

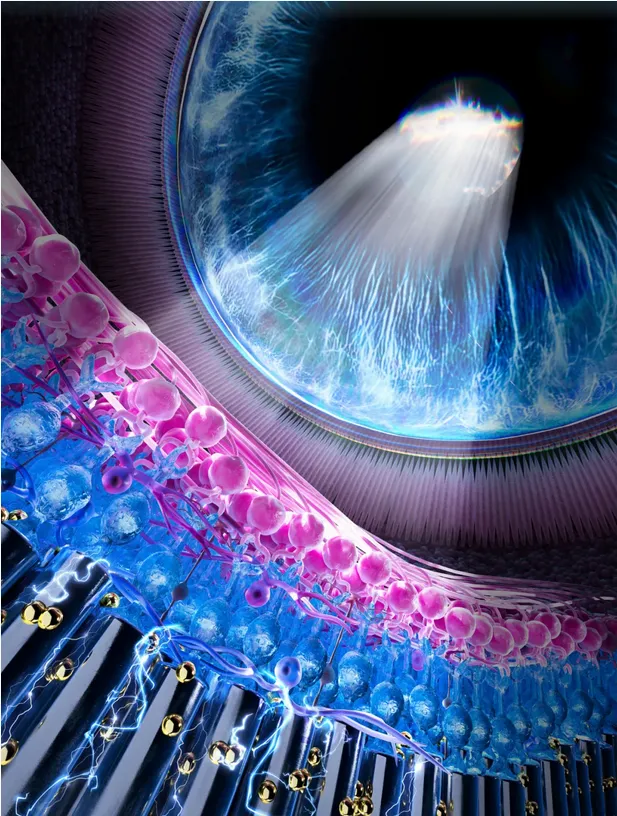

通过脑机接口技术玩电脑游戏的患者(图片来源:中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心) 什么是脑机接口? 脑机接口是一种备受瞩目的新兴科技,它可以通过记录大脑神经活动,直接控制外部机器运行。这种科技解决了人脑需要通过肢体(肌肉)运动才能输出信号控制外部器械的问题,在人脑和外界设备之间建立起直接通信的桥梁。 脑机接口工作原理图(图片来源:参考文献[1]) 自2010年开始,脑机接口技术逐渐走出实验室,进入市场化探索和应用推广阶段。国际上,一批高科技企业如Neuralink、BrainGate、Synchron等相继涌现,致力于将脑机接口从概念转化为日常实用产品。 与此同时,中国在该领域的研发和产业化进程也展现出强劲势头。据不完全统计,截至2025年,中国脑机接口企业总数已达34家。众多科研团队在不同技术路线上同步推进,不仅取得多个关键技术的重大突破,还在医疗康复领域落地了多项临床应用案例。 第二届中国脑机接口大会上展出的脑机接口设备(图片来源:环球时报) 脑机接口的三大实现方式 现有的脑机接口按照记录方式可分为侵入式、非侵入式和介入式三大类。 侵入式脑机接口是通过神经外科手术将电极等信号记录装置直接植入大脑内部。其记录到的信号更加精准和特异,而且可以记录特定脑区的信号,实现对大脑一些高级功能或精细运动的模拟。但是这种技术需要将人造电极插入到大脑深处,同时需要患者长期佩戴记录相关设备,因此存在手术感染风险和生活不便等问题。 2025年1月,上海脑虎科技有限公司、复旦大学附属华山医院神经外科团队与天桥脑科学研究院合作,通过国产原创侵入式柔性脑机接口技术,开展高精度实时运动解码和语言解码临床试验研究。一名脑损伤患者在脑海中构思了“2025新年快乐”这句话,由计算机解码后向机械臂发送命令,做出心形手势,实现了通过思想传达新年问候的过程。 脑机接口对患者思想进行实时汉语言解码(图片来源:科技日报) 非侵入式脑机接口是在头皮表面放置记录脑电信号的电极,由于没有植入人体,因而具有极高的安全性。使用者只需佩戴一个类似头盔的设备,其表面分布有多个记录脑电信号的电极,系统便可采集并解读其意图信号。然而,由于贴在头皮上的电极所记录的脑电信号较为粗糙,难以解码出更多的神经活动信息,因此这类脑机接口目前在运动控制与功能实现方面的能力仍然有限。 2022年北京冬季残奥会上,奥运冠军贾红光右手佩戴的智能仿生手就利用了非侵入式脑机接口技术。通过记录肌电信号,该仿生手可以根据大脑的意图进行伸展和抓握,帮助他顺利完成火炬交接和传递。 贾红光用仿生手握住火炬(图片来源:China Daily) 介入式脑机接口是一种介于侵入和非侵入之间的脑机接口技术。该技术通过血管介入等手术,将电极等记录装置导入特定脑区,不直接穿透脑实质,从而以微创的方式采集介入式脑电信号。它既避免侵入式脑机接口对人体的伤害,又提高了非侵入式脑机接口的信号质量,在特定领域具有不可替代性。 南开大学段峰教授团队开创了介入式脑机接口的新方式,完成了全球首例介入式脑机接口人体临床试验,实现了对瘫痪患者运动功能的有效恢复与重建。相较于传统侵入式和非侵入式脑机接口,介入式脑机接口具有手术创伤小、信号采集稳定、信号传递衰减小等优势,是脑机交互方式的新突破。 介入式脑机接口核心器件及全球首例介入脑机试验(图片来源:国家自然科学基金委员会) 脑机接口研究的三大方向 目前,脑机接口研究主要聚焦于三大方向:临床应用、技术方法改进与新应用场景探索。 发展脑机接口技术的首要目标是帮助残障人士突破身体功能限制、重建生活自理能力,因此临床应用始终是脑机接口最重要的发展方向。 2024年11月,复旦大学附属华山医院为一名颈椎脊髓损伤患者成功实施了脑机接口产品的植入手术,手术所用产品由清华大学洪波教授团队自主研发。术后,患者已经能够通过自身脑信号直接控制机械臂完成进食、饮水等动作,还可用意念操纵轮椅实现前行、拐弯等基础移动功能。这一案例标志着脑机接口技术在肢体残疾患者临床康复治疗领域的又一次成功应用。在可预见的未来,脑机接口技术有望在更多临床应用场景中大放异彩。 患者通过无线微创脑机接口成功实现脑控抓握(图片来源:清华大学医学院) 此外,脑机接口记录方式和算法的优化也是一个热门研究领域。目前,脑机接口仍处于研发优化阶段,其临床应用极其有限,更多的研究集中在改进其记录方式和优化算法上。 2025年6月,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院,成功开展了中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为继美国之后,全球第二个进入临床试验阶段的国家。 受试者因高压电事故导致四肢截肢,自2025年3月植入该脑机接口设备以来,仅用2-3周的训练,他便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸板相近的水平。这一成功的取得就源于记录方式和算法的优化。 该团队研制了一款目前全球尺寸最小、柔性最强的神经电极。该超柔性电极具备高密度、大范围、高通量、长时间的稳定在体神经信号采集能力,最大程度减少对脑组织的损失和引起的免疫反应。大脑是一团像豆腐一样软的组织,而且会随着人体的运动而晃动。如果放入一根硬质金属电极,无疑会像插入豆腐脑中的筷子,极易对周围神经组织造成持续损伤。而柔性电极可以随着脑组织的晃动而同步移动,对于实现长时间稳定记录至关重要。 全球最小尺寸的脑控植入体(图片来源:中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心) 实时在线解码也是脑机接口技术的关键环节。脑机接口技术需在十几毫秒窗口期内完成神经信号的提取、意图解析并产生控制指令。研究团队通过自主研发的在线学习框架,实现了神经解码器的动态优化。该解码框架采用参数自适应调节机制,协调解码器优化和神经可塑性,突破传统静态解码模型难以适应神经信号随着时间变化的局限性,具有低延迟、高信噪比和长时程稳定等特点。 除此之外,利用脑机接口控制各种仪器也是目前重要的探索方向。2025年2月,天津大学脑机海河实验室和清华大学集成电路学院联合发布了全球首个“双环路”无创脑机接口系统,通过智能融合脑与机的信息交互,实现了“1 1>2”的效果,其脑电信号解码速度提升了二百多倍,能耗降低至原本的一千六百分之一,并可以实现对无人机的灵活“脑控”。 无人机操控具有高度自由度、高精度和实时响应的要求,被认为是目前脑机接口控制任务中难度最大的一类。这一脑机接口能实现4个自由度的连续操控,并能完成一些相对复杂的任务。 基于忆阻器脑电解码的实时脑控无人机飞行(图片来源:参考文献[2]) 大规模应用,没那么简单 经过多年发展,脑机接口技术至今仍然没有走向大规模应用,这主要是因为该技术还存在着很多重大难点。 众所周知,大脑是由神经元组成的,神经元之间通过电信号传递信息。要想对大脑进行解读,第一步就是要准确记录大脑的神经活动。然而在这一环节,研究人员几乎处处都会遇到困难。 首先,记录方式本身存在显著困难。对大脑的记录就像是调查研究,需要通过对某些神经元或者脑区的记录,得到它们想要发出的信息。但是,这样的记录是无法精确到每一个神经元的——大脑中存在数以百亿计的神经元,对每个神经元的活动都进行记录是不可能的事情。而如果只是记录一个脑区的一群神经元的声音,这就有点像站在交易市场外听里面人们交易的声音,非常难以从嘈杂的信号中找到有效信息。此外,还要考虑到记录大脑信息时不能破坏大脑,不能引起被记录者的不适等要求。因此,完成大脑信息记录的工作可谓是难上加难。 人类大脑不同的脑区(图片来源:Wikipedia) 其次,信息处理环节也是一大挑战。即使我们用最先进的方法记录下大量神经信号,又应该如何处理这些数据?又如何理解这些信号所代表的实际指令?这将是一个极为复杂的工作,犹如编写一本浩瀚的天书。 在实验室里,一个小时的脑电数据量就可以达到几个TB。要记录一个人完成一场篮球比赛的运动任务所需的数据量,即使是目前最先进的大数据和云计算技术也难以处理。有了这些海量数据,我们该如何分析?如何去除无关信息?如何对信息进行分类?如何根据不同信息赋予权重?这些问题都制约着脑机接口技术的发展。 最后,脑机接口在硬件研发上的难题也不容忽视。在硬件方面,制作出能够精准、大规模、快速、稳定记录脑内电信号,同时还要具有轻便、创伤小等特点的电极就是一个难题。近年来,科研人员尝试了柔性电极、高密度电极、超声记录、核磁共振记录等不同的方式,但是很难找到一个满足上述所有要求的记录方法。 除了电极技术的研发瓶颈,对脑电信息进行数据处理的专业芯片同样也是研发的难点。它不仅需要适合植入生物组织,还要做到轻便小巧、散热少、功率低。这样才能保证在今后脑机接口技术得到广泛应用时,每个人的头上不必装一个“大哥大”式的设备! Braingate公司巨大的脑机接口设备模型(图片来源:Wikipedia) 不过,在解决上述的技术性难题之前,还有一个更基础性的难题——对大脑运行机制的基础研究。要是基础脑科学研究没有取得根本性的突破,脑机接口技术的发展也将会大大受限。这些研究中,其重点又包括神经元如何传递信息、各脑区之间的神经元如何联系、不同脑区与不同活动的具体关系等等,这些问题都困扰着脑科学和脑机接口技术的发展。 刺激大脑、实时交互: 脑机接口技术未来的发展方向 即使是存在着诸多困难,但随着其他领域的发展和基础科研的不断深入,脑机接口技术也必然得到不断优化。 在未来,通过脑机接口不仅可以记录大脑的信号,还能对大脑进行刺激。人工耳蜗、视网膜刺激芯片等技术,就是利用了反向的脑机接口来治疗某些感官缺失的患者。 2025年6月,复旦大学脑科学研究院联合复旦大学微电子学院、中国科学院技术物理研究所的多个研究团队发文,介绍借助碲纳米线视网膜假体增强盲鼠和猴子视觉的工作,实现了将外界刺激直接输入脑中,刺激脑组织进行感受。这对于今后脑机接口的感觉反馈和治疗感觉缺失的患者都是极大的进步。 纳米线人工视网膜示意图(图片来源:复旦大学) 另一个发展方向是实现大脑和外界设备的实时交互。通过脑机接口,瘫痪病人可以再次站立和行走,但如果失去行走时脚和腿的反馈,患者仍会感到不适。因此,研发带有生物传感器并能反馈运动信号的脑机接口将是未来的一个重要发展方向。 站在2025年的节点回望,脑机接口技术已从实验室走向临床,从概念验证迈向实际应用。尽管信号解码精度、生物相容性等难题仍然存在,但中国科研团队正以加速的姿态推动技术瓶颈的突破。或许不久的将来,这项技术不仅能重建残疾人的运动功能,更能拓展人类认知的边界,让我们真正实现“所思即所得”的终极交互梦想。 脑机接口的故事,才刚刚开始。 参考资料: [1] Jamil N, Belkacem A N, Ouhbi S, et al. Noninvasive electroencephalography equipment for assistive, adaptive,rehabilitative brain–computer interfaces: a systematic literature review[J]. Sensors, 2021, 21(14): 4754. [2] Liu, Z., Mei, J., Tang, J. et al. A memristor-based adaptive neuromorphic decoder for brain–computer interfaces. Nat Electron 8, 362–372 (2025). [3]https://doi.org/10.1038/s41928-025-01340-2 [4]https://www.phirda.com/artilce_38308.html?module=trackingCodeGenerator [5]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30802012 [6]https://mp.weixin.qq.com/s/6u4r1ROUMnmL3AS7J2LQbw [7]https://kw.beijing.gov.cn/xwdt/kcyx/xwdtcyfz/202502/t20250220_4015443.html [8]https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-06/15/content_354919.html [9]http://www.news.cn/tech/20241213/f66e940efe05429fbbefba4a70fbc2e6/c.html [10]https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/13/art_14_15966.html [11]https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info95271.htm [12]https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/117079.htm [13]https://news.bioon.com/article/ffc981206947.html [14]https://nkxxk.com/NewsDetails.aspx?ProductID=2090 [15]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27704208 [16]https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/12/art_52_15949.html 作者简介 王飞,神经生物学博士。

- 崇阳县人民政府关于防空警报试鸣的公告

- 崇阳县2025年人才引进(第二批)拟录用实习...

- 崇阳县事业单位2025年公开招聘综合成绩公告

- 关于崇阳县雲峰茶叶有限公司茶叶设备采购项目的...

- 崇阳县2025年人才引进(第二批)公开比选成...

- 湖北省崇阳县2025年人才引进(第二批)公开...

- 县人民政府关于禁止电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕捞...

- 崇阳县事业单位2025年公开招聘面试公告

- 湖北省崇阳县2025年人才引进(第二批)公告

- 崇阳县2024年人才引进拟录用实习人员补充公...